요즘 번역서를 읽다 보면 이게 번역이 이상한 건지, 원래 작가의 문장이 난해한 건지 모르겠을 때가 많다. 단편집인데도 불구하고 각 작품의 도입부를 대여섯 번은 읽어봐야 무슨 말인지 알 것 같은 이유로 읽는데 시간이 좀 걸린 편이다. 다 읽고 내린 결론은 할란 엘리슨 원작자의 설정과 파격적인 구성 때문에 어려웠던 듯? 워낙 특이한 얘기들을 하다보니 도입부를 이해하기 힘들었던 것 같다. 단편이라 검색해 보면 영문 원본도 쉽게 찾아볼 수 있는 편이니 비교해 봐도 좋을 듯.

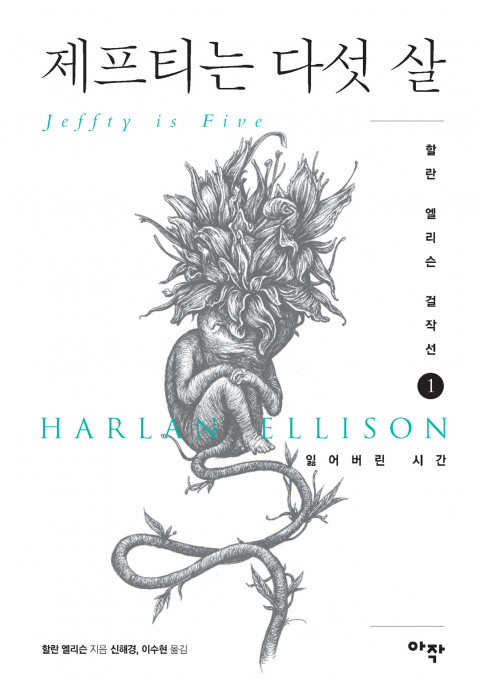

이번에 처음 접한 작가이지만 어디선가 본 것 같은 설정과 이야기들인 것 같지만, 알고 보면 미국에서는 워낙 유명해서 이후 영향을 받은 이야기들이 많이 나왔고, 그래서 그 작품들을 내가 접한 것이리라. 실제로 유명한 영화들(터미네이터 등)에 표절(저작권) 소송을 걸어 이긴 경우도 많다고 한다. 스타트렉의 에피소드 중 하나의 각본을 썼고 굉장히 평이 좋았다고도 하며, 고전 미드 트와일라잇존(환상특급) 에피소드도 있는데, 이 책에 실린 “잃어버린 시간을 지키는 기사”의 이야기다. (드라마가 먼저인지 소설이 먼저인지는 모르겠다.)

개인적으로는 “잃어버린 시간을 지키는 기사”와 “괘종소리 세기”가 제일 인상깊었다. “지니는 여자를 쫓지 않아”는 그냥 유머러스하고, “소년과 개”는 조금 충격적. (이건 영화로 만들어졌다.)

그래서 그는 빈둥거리며 계속 침대에 누워 있었다. 뭔가 중요한 것이 그를 빼놓고 지나가는 듯이 왠지 좀 두려운 기분으로.

- “괘종소리 세기” 中 (작가가 아마 이런 기분을 캐치해서 이 작품을 쓴 것 아닌가 짐작해 본다…)

서른일곱 살에, 일주일에 닷새를 산업디자인 회사 작업대에 앉아 일하고, 이렇다 할 친구 하나 없이 시카고의 좁디좁은 아파트에 박혀 방송시간이 끝날 때까지 텔레비전을 보고, 벽에 걸린 모든 그림이 벽과 천장과 완벽한 직각을 이룰 때까지 방 두 개짜리 아파트를 정돈하고, 선이 가는 잉크 펜으로 작은 출납 장에 지출내역을 일일이 써넣고, 지난 목요일이 지난 수요일과 무엇이 달랐는지 기억도 못 하고, 카페테리아 창에 비친 자신을 보면서 혼자 2.95달러짜리 크리스마스 디너 스페셜을 천천히 먹고, 어떻게 된 건지 좀 춥거나 아니면 좀 덥다고 피부로 느끼는 것 말고는 계절의 변화도 못 느끼고, 그게 무엇인지 누구 하나 말해주는 사람이 없었기 때문에 기쁨을 맛보는 일도 없이, 아는 사람이 워낙 없는 데다 그마저도 안다고 말할 수 없는 ‘사람’ 대신에 사물이나 소재를 다룬 책을 읽고, 숱한 직선을 그리고, 버림받은 기분이지만 그 기분에서 벗어나려면 어디에다 손을 내밀어야 할지 알지 못하고, 스쳐 지나가는 사람으로서, 매일 같은 길을 오가면서 그 길 너머에 다른 길이 있다는 걸 어렴풋이 밖에 알지 못하고, 물을 마시고, 사과 주스를 마시고, 그리고 물을 마시고, 누군가 직접 그에게 말을 걸면 대답을 하고, 가끔 자기 이름이 불리면 정말 자기를 부르는 게 맞는가 싶어 주위를 둘러보고, 회색 양말과 흰 속옷을 사고, 자기 아파트 창문으로 시카고에 내린 눈을 내다보고, 몇 시간씩 보이지 않는 하늘을 쳐다보고, 창틀 유리를 흔들며 미시간 호수로 불어가는 매서운 바람을 느끼며 ‘올해엔 제대로 접착제를 발랐어, 올해엔 제대로 접착제를 바르지 못했어’ 생각하고, 늘 하는 식으로 머리를 빗고, 일 년 사이에 나란히 암으로 돌아가신 어머니와 아버지를 떠올리며 혼자 먹을 식사를 혼자 만들고, 자기 어머니 말고는 어떤 여성 앞에서도 어색한 몇 문장 외에는 말해본 적이 없는… 이안 로스는 키 큰 침실 옷장을 덮은 보이지 않는 먼지막 같은 삶을 살았다.

- “괘종소리 세기” 中 (작가가 이것을 ‘시간 낭비’라고 정의한 모양인데… 반박하고 싶긴 하지만 재밌어서.)

‘아무 관련 없는 사람의 분노가 제일 무서운 법이다.’

- “쪼그만 사람이라니, 정말 재밌군요” 中